####

” রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে। “

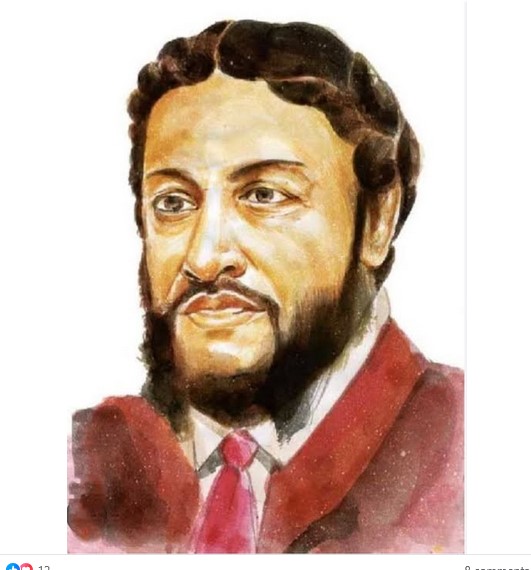

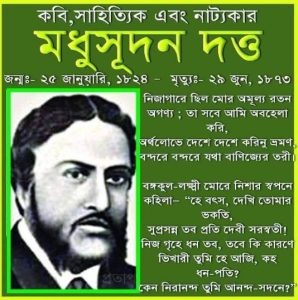

আজ ২৯ শে জুন,২০২৫ খ্রিস্টাব্দ ।আজ প্রয়াণ দিবসে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে স্মরণ করি পরম শ্রদ্ধায়….আমার কাছে…….” পর্বতপ্রমাণ প্রতিভা,সীমাহীন সম্ভাবনা ও অল্প একটু সাফল্যের নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত।” আধুনিক বাংলা কবিতার জনক মাইকেল মধুসূদন দত্ত।তিনি বাংলা সাহিত্যের এক অসাধারণ প্রতিভাধর কবি।মাইকেল মধুসূদন দত্ত গ্রিক,ল্যাটিন,হিব্রু,ফরাসি,জার্মান,ইতালিয় ইত্যাদি ১৩/১৪ টি ভাষা শিখেছিলেন এবং পাশ্চাত্য চিরায়ত সাহিত্য অধ্যয়ন করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের এক প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্ব মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বাংলা ভাষায় সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক মধুসূদন দত্ত; সাহিত্যকে আলো করে থাকা এক অনন্য নক্ষত্র হয়ে আছেন আজও।

বাংলা কবিতায় আধুনিকতার এই প্রবর্তক স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে সাহিত্যে এনেছিলেন ভিন্ন চিন্তা, কল্পনা ও সৃষ্টির এক সুবিশাল ঢেউ। বাংলায় নাটক ও প্রহসন লেখার সূচনা করে তিনি এই সাহিত্যকে সবসময়ের জন্য তার কাছে ঋণী করে গেছেন। মধুসূদন দত্তের জীবন কেটেছে মানসিক দ্বন্দ্ব, আপনজনদের প্রত্যাখ্যান আর নিদারুণ দারিদ্র্যকে সঙ্গী করে। ৪৯ বছরের ছোট সেই জীবন ছিলো একদিকে যেমন সৃষ্টিতে পরিপূর্ণ, অন্যদিকে দুঃখ, কষ্ট আর যন্ত্রণার এক অগ্নি পরীক্ষা।

১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি যশোরের কেশবপুর উপজেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মধুসূদন দত্ত। বাবা রাজ নারায়ণ দত্ত ছিলেন ছোটখাটো জমিদার এবং কলকাতা সদর দেওয়ানি আদালতের খ্যাতনামা উকিল, মা জাহ্নবী দেবী ছিলেন জমিদার কন্যা। এই দম্পতির একমাত্র সন্তান ছিলেন মধু। জন্মের সময় যে সন্তানের জন্মের খুশিতে পিতা প্রজাদের রাজস্ব কমিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সন্তানকেই একদিন সেই পিতাই ত্যাজ্য করবেন- সে কথা কি সেদিন বুঝতে পেরেছিলো কেউ? মায়ের বুক জুড়ে বেড়ে উঠতে থাকেন মধুসূদন। জমিদার কন্যা হওয়ার সুবাদে মায়ের জ্ঞান চর্চার সুযোগ ঘটেছিলো। মধুসূদনের প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর মায়ের কাছে। মা জাহ্নবী দেবীই তাঁকে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির সঙ্গে সুপরিচিত করে তোলেন।

সাগর দাঁড়ির পাশের গ্রাম শেখপুরা মসজিদের ইমাম মুফতি লুৎফুল হকের কাছে তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। বিদ্বান ইমামের কাছে তিনি বাংলা, ফারসী ও আরবি পড়েছেন। সাগর দাঁড়িতেই মধুসূদনের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়।ছোট কালেই আরবি, বাংলা ও ফারসি ভাষায় বেশ দক্ষ হয়ে ওঠেন মধু। জ্ঞানলাভ করেন সংস্কৃত ভাষাতেও। এক্ষেত্রে বলে রাখতে হয়, মোট তেরোটি ভাষাতে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তিনি।মাত্র তেরো বছর বয়সে যশোর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে হয় তাকে, ভর্তি হন স্থানীয় এক স্কুলে। এই স্কুল থেকে পাশ করে তিনি ভর্তি হন হিন্দু কলেজে (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজ)।

মধুসূদন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাই অচিরেই কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র হয়ে ওঠেন। রিচার্ডসন মধুসূদনের মনে কাব্যপ্রীতি সঞ্চারিত করেছিলেন। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ডিরোজিওর স্বদেশানুরাগের স্মৃতিও তাঁকে বিশেষ উদ্বুদ্ধ করত। এছাড়া কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক, প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আঠারো বছর বয়সেই মহাকবি হওয়ার ও বিলাতে যাওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। নিজের পিতৃ পুরুষের সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রতি কবির মনে এক ধরনের অনীহার সঞ্চার হয়, হিন্দুদের অবজ্ঞা করে ডাকতেন তিনি। এই অবজ্ঞা আর অবহেলাই কবিকে মাত্র উনিশ বছর বয়সে সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণে উৎসাহী করে তোলে।

১৮৪৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি, আগের দিন থেকে মধুসূদন নিরুদ্দেশ। শোনা যাচ্ছে, তিনি নাকি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করবেন। ঐদিন ওল্ড মিশন চার্চ নামক এক অ্যাংলিক্যান চার্চে মাইকেল খ্রিস্টান ধর্ম ও ‘মাইকেল’ নাম গ্রহণ করেন।

কয়েকদিন থেকেই মধুসূদনের ধর্মত্যাগের কথা দেশে রাষ্ট্র হয়ে গেছিলো, তাই উৎসুক জনতার ভিড় ও কোনো উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সামাল দিতে আগে থেকেই গির্জার চারদিকে সশস্ত্র পাহারা বসানো হয়েছিলো।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত নতুন ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার পর কয়েকদিন গির্জার মধ্যেই অবস্থান করেন। তবে এই নিজ কূল ও ধর্মত্যাগ তার জন্য সুখকর হয়নি। এর ফলে তিনি হারিয়েছিলেন নিজের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, এমনকি নিজের বাবা-মাকেও। পিতার ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণার কারণে জমিদারী থাকা সত্ত্বেও নিদারুণ অর্থাভাবের মধ্য দিয়ে তার জীবন কাটে, এমনকি কপর্দকহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

হিন্দুধর্ম ত্যাগ করার পর আর হিন্দু কলেজে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া এই মহাকবির জন্য সম্ভব ছিলো না। তিনি শিবপুরের বিশপস কলেজে গিয়ে ভর্তি হন। ধর্মত্যাগের কারণে ত্যাজ্যপুত্র করলেও চার বছর পুত্রের ব্যয়ভার পর্যন্ত রাজ নারায়ণ চালিয়ে যান। পড়াশোনা শেষ হলে মধুসূদন চরম অর্থাভাবে পড়ে যান। ভাগ্যান্বেষণের জন্য কয়েকজন বন্ধুর সাথে তিনি মাদ্রাজে পাড়ি জমান। সেখানে গিয়ে অনেক কষ্ট আর চেষ্টার পরে তিনি একটি স্কুলে ইংরেজি শিক্ষকের চাকরি নেন। এখানে থাকা অবস্থাতেই মাত্র ২৫ বছর বয়সে তিনি ‘দ্য ক্যাপটিভ লেডি’ নামক কাব্য রচনা করে ফেলেন।

ইংরেজি সাহিত্যচর্চাতে আগ্রহ দেখালেও সেই সুবিশাল জগতে খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি তিনি। ভাগ্যের খোঁজে ছুটে গিয়েছিলেন সুদূর ফ্রান্স পর্যন্ত, কিন্তু নিজ দেশ ও নিজ ভাষার মতো আশ্রয় তাকে কেউ দেয়নি। শেষপর্যন্ত সাহিত্যের অমৃত আস্বাদনের স্বাদ তার পূরণ হয় বাংলা সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেই। বাংলা সাহিত্যও যেন ধন্য হয় তাকে পেয়ে। এই মেলবন্ধনে একে একে বাংলা সাহিত্যের খনিতে প্রথমবারের মতো উঠে আসে ‘শর্মিষ্ঠা’, ‘পদ্মাবতী’, ‘কৃষ্ণকুমারী’র মতো নাটক। তিনিই প্রথম বাংলায় লেখেন প্রহসন ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ ও ‘একেই কি বলে সভ্যতা’। ‘পদ্মাবতী’ নাটকের মাধ্যমে তিনিই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন। তার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’, ‘মেঘনাদবধ কাব্য’, ‘ব্রজাঙ্গনা কাব্য’ ও ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলি’।

১৮৬১ সালে মধুসূদন দত্ত রচনা করেন তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি মেঘনাদবধ কাব্য। তাঁর সাহিত্য জীবনে বিশেষ করে ইংরেজ কবি লর্ড বায়রনের সাহিত্য কর্ম এবং তাঁর জীবন দ্বারা অত্যন্ত বেশি অনুপ্রানীত হয়ে ছিলেন। তাঁর মহান সৃষ্টি মেঘনাদ বধ মহাকাব্য প্রকাশ এবং এটি পরিচিত করে তোলা যদিও খুব সহজ ছিল না, তারপরও তিনি নিজেকে মহাকাব্যটির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে এক সত্বন্ত্র ভাবে প্রকাশ করেছিলেন। তারই অংশ হিসেবে তিনি কাব্যে প্রথম হোমেরিক স্ট্যাইলের লেখার প্রবর্তন করেন। তিনি এক সময় নিজেকে বলেছিলেন:-“আমি এক সকালে উঠে নিজেকে সফল হিসেবে পাইনি, এই কাব্যের সফলতা বহু বছরের কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে।”

ব্যক্তিজীবনে মধুসূদন মাদ্রাজে যাওয়ার পর প্রথমে বিয়ে করেন রেবেকা ম্যাকটিভিস নামের এক যুবতীকে। উভয়ের দাম্পত্যজীবন স্থায়ী হয়েছিলো আট বছর। রেবেকার অসহিষ্ণুতা ও কষ্ট স্বীকারে অনভ্যস্ত জীবন মধুর দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও অগোছালো জীবন মেনে নিতে পারেনি। তাদের বিচ্ছেদের পরে কবি বিয়ে করেন সোফিয়া (মতান্তরে হেনরিয়েটা) নামের এক ফরাসি নারীকে। এই বিবাহ তাদের আজীবন স্থায়ী হয়। তাদের ঘর আলো করে এসেছিলো তিন সন্তান- শর্মিষ্ঠা, মিল্টন ও নেপোলিয়ন।

ভাগ্যের খোঁজে নিজের স্ত্রী-সন্তানকে দেশে রেখে কবি ইংল্যান্ডে যান। সেখানে অভাব ও বর্ণবাদের কারণে বেশিদিন টিকতে পারেননি। ১৮৬০ সালে ইংল্যান্ড থেকে চলে যান ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে, চরম অর্থসংকটের মধ্যেও তিনি সেখানে তার আইনের পড়াশোনা শেষ করতে পেরেছিলেন। তাতে তাকে সাহায্য করা যে একজন মানুষের কথা না বললেই নয়, তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আরো অনেকের পাশাপাশি তিনি বাংলা সাহিত্যের এই কাণ্ডারীকেও দুর্দিনে আপ্রাণ সাহায্য করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরকে লেখা মধুসূদনের চিঠিগুলো পড়লে স্তম্ভিত হতে হয়। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া একটা মানুষ অনুরোধ, মিনতি, প্রার্থনার স্তরগুলো পেরিয়ে যা বলছে, তার সারমর্ম— বাঁচান, আপনি না দেখলে বাঁচব না। চিঠিতে লিখছেন, ‘আমার সব আশা আপনার উপরে, আমি নিশ্চিত আপনি আমাকে হতাশ করবেন না। আর যদি করেন, তবে ভারতে ফিরে দু’-এক জন লোককে সুকৌশলে পরিকল্পিত ভাবে খুন করে আমাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে।’ বিদ্যাসাগর মধুসূদনের কথায় কখনও তাঁর সম্পত্তি মর্টগেজ করে, কখনও অন্যের কাছ থেকে স্রেফ ধার করে টাকা পাঠিয়েছেন মধুসূদনকে।

মধুসূদন ব্যারিস্টারি পাশ করেছেন (প্রথম বাঙালি ব্যারিস্টার অবশ্য হতে পারেননি, তবে তাঁর ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’র বেশির ভাগই এ সময়েই লেখা), দেশে ফিরেছেন, হাইকোর্টে আমল পাননি। তাই আবারও বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হয়েছেন রেকমেন্ডেশন লেটারের জন্য। সে ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন বিদ্যাসাগর। তার পরে যখন এই শহরেও মধুসূদনের কেরিয়ার পাখা মেলছে না, ক্রমশই ডুবে যাচ্ছেনঃঃ? ঋণে এবং বারংবার টাকা চাইছেন সেই বিদ্যাসাগরের কাছেই, তখন বিদ্যাসাগরও থামলেন। আর কত করবেন তিনি!

মধুসূদনের সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি প্রায় সবই দখল করে নেয় তার আত্মীয়স্বজন। যে আপনজনদের চিরকাল পরম আত্মীয় বলে জেনে এসেছিলেন তিনি, কালের চক্রে তাদেরই পরিবর্তিত রূপ জীবনের চরম বাস্তবতা শিখিয়ে দেয় তাকে। মাদ্রাজ-ফেরত মধুসূদন কলকাতায় জেরবার হয়ে ছিলেন পৈতৃক সম্পত্তির মালিকানা আদায় নিয়ে। বাবার খিদিরপুরের বাড়ি, যশোরের তালুক, মায়ের অলঙ্কারের উত্তরাধিকার নিয়ে মামলা-মোকদ্দমায়। এ সব কাজে সময়, শ্রম ও অর্থ খরচ হয় বিস্তর, কিন্তু পেটটাও তো চালাতে হবে। তাই কলকাতার পুলিশ কোর্টে ১২৫ টাকার জুডিশিয়াল ক্লার্কের চাকরি নিতে বাধ্য হলেন। এরই মধ্যে কলকাতা, বাংলা তথা ভারতে ঘটনার ঘনঘটা— ১৮৫৬-র জুলাইয়ে বিধবাবিবাহ আইন পাশ, পরের বছরেই সিপাহি বিদ্রোহ, তার পরে নীল বিদ্রোহ। সব যেনো এলোমেলো হয়ে যায়।

১৮৬৯ সালের মে মাসে স্ত্রী হেনরিয়েটা ও পুত্র-কন্যাসহ কলকাতায় চলে আসেন। ১৮৭৩ সালের মে থেকে কবির স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি হতে থাকে। বিপর্যস্ত জীবনের চরম হতাশায় অপরিমিত মদ্যপানে লিভার সিরোসিস হয়েছিল, সঙ্গে ড্রপসি, গলার অসুখ, হার্টেরও। জমিদারের পুত্র হয়েও শেষ জীবনে অসুস্থ স্ত্রী এবং নিজের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে অসমর্থ হন তিনি। কলকাতার হেনরি রোডের বাড়িতে শয্যাশায়ী স্ত্রীর পাশের কক্ষে নিদারুণ রোগ ভোগ করতে থাকেন তিনি। স্ত্রী হেনরিয়েটা কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ২৬ জুন মারা যান। মৃত্যুর আগে আশ্রয় নিয়েছিলেন আলীপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে। স্ত্রীর মৃত্যুর তিনদিন পর, ১৮৭৩ সালের ২৯ জুন রবিবার দুপুর দুটোর দিকে অত্যন্ত প্রতিভাধর এই কবির জীবনের কঠোর সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটে। মৃত্যুশয্যাতেই মধুসূদনকে শুনে যেতে হয়েছিল, এই শহরের খ্রিস্টান সমাজের তিনি এমনই চক্ষুশূল যে, কলকাতার কোনও সমাধিক্ষেত্রে তাঁর ঠাঁই হবে কি না, এমনকি অ্যাংলিকান চার্চ তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করবে কি না, সন্দেহ! মৃত্যুর পরে এক দিন কেটে গেলেও মেলেনি বেরিয়াল-এর জন্য বিশপের অনুমতিপত্র। শেষমেশ লোয়ার সার্কুলার রোডে সমাধিস্থ হলেন, হেনরিয়েটার পাশেই। গৌরচন্দ্র বসাক-সহ কয়েক জন বন্ধু বহু বছর পরে স্মৃতিফলক বসিয়েছিলেন, তাতে মাইকেলেরই লেখা নিজের প্রয়াণ লেখা:

‘দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব/ বঙ্গে,তিষ্ঠ ক্ষণকাল!…’

তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রাণপুরুষ।সাহিত্যে নারীজাগরণের পুরোধাও তিনি।নারীকে স্বকীয়তা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রেরণা তিনিই প্রথম দেন।তাঁর মেঘনাদ বধ মহাকাব্যের নায়ক মেঘনাদ পত্নী তাই বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলেন, ” রাবন শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী। আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে?”

তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডিরও রচয়িতা এবং ব্যক্তি জীবনে ট্র্যাজেডির মহানায়ক।কপর্দকবিহীন করুণ অবস্থায় দাতব্য চিকিৎসালয়ে জীবনাবসান ঘটে এই মহানায়কের।

তাঁর সমাধিফলকে লেখা আছে তাঁর স্বরচিত এ পংক্তিমালা…..

” দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব

বঙ্গে; তিষ্ঠ ক্ষণকাল। এ সমাধিস্থলে

( জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি

বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত্ত

দত্ত- কুলোদ্ভব কবি শ্রী মধুসূদন।

যশোরে সাগরদাঁড়ি কপোতাক্ষ- তীরে

জন্মভূমি,জন্মদাতা দত্ত মহামতি

রাজনারায়ণ নামে,জননী জাহ্নবী।”

তাঁর আর একটি বিখ্যাত কবিতা

” কপোতাক্ষ নদ “

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে |

সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;

সতত ( যেমতি লোক নিশার স্বপনে

শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে

জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!—

বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,

কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?

দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে!

আর কি হে হবে দেখা?—যত দিন যাবে,

প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে

বারি-রূপ কর তুমি; এ মিনতি, গাবে

বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে

নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে

লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে!

মধুমতি ডেক্স :

মধুমতি ডেক্স :